熱々のカレーうどん@六助うどん

熱々のカレーうどん@六助うどん

今までの昼食は近くに駅のある旧宿場で、いわば繁華街だったので食事処に困ることはなかったけど、今回は国道や県道から離れた場所を歩くので、昼食難民になるんじゃないか?と心配でした。しかし、旧道沿いにうどん専門店があってホッ。さすが北埼玉は小麦の産地だけのことはあるな〜。

六助うどん茶屋の看板に「カレーうどん」「肉うどん」と書かれていて、文字通り看板メニューのようなので、カレーうどん つけ・中盛り735円を注文。手打ちうどんはコシがあって美味しい。量も多くてお腹ポンポコリン♪ 喜多さんが注文んだ肉うどん・うどん定食などもボリューム満点。\(^-^)/

55分の食事休憩で、14:50午後の部をスタート。今日は時々小雨がパラついていたけど、雨粒が大きくなってきた。六助うどん茶屋を出るとすぐ右カーブになるけど、この付近に

傍示堂一里塚があった。

14:50 傍示堂一里塚跡(画像は右カーブからちょっぴり過ぎたところ)

14:50 傍示堂一里塚跡(画像は右カーブからちょっぴり過ぎたところ)

日の出4丁目交差点で国道17号を横断。しかし、歩道橋はあるものの横断歩道がない!(◎o◎) 足腰の弱いお年寄りや車椅子の人は交差点をどうやって渡るのか? 国道17号は自動車専用道ではないのに、こんな道路行政はおかしいっ!(`ヘ´) 人間より車の方が馬力があるんだから、歩道橋より「車道橋」を造ってほしい〜。しかも、何故か?歩行者用の横断歩道はないのに、自転車用の横断歩道がある。自転車は軽車両で車の仲間なのだから、歩行者用を差し置いてまで必要ないだろう。抗議の意を込めて、自転車の横断歩道を横断してやるぅ。(`ヘ´)←よい子は真似しないで!

14:55 庚申塔を含む石仏群

14:55 庚申塔を含む石仏群

15:00 街路灯のある風景

15:00 街路灯のある風景

日の出4丁目交差点を渡ると緩やかな上りの御堂坂。歩道ができた。雨がパラついているせいなのか?人っ子一人歩いていない。上部が欠けた庚申塔を横目にひたすら県道392号勅使河原本庄線の歩道歩き。どんどん進むと最近道路工事をしたばかりのようで、歩道や車道がキレイ。花のような街路灯のデザインが面白い。

だんだん賑やかになってきた。中山道交差点を過ぎたところで路地に入る。入り組んだ小径を進むと、モッコリと市指定史跡の

本庄城址。弘治2年(

1556)に児玉党の一族・本庄実忠によって築かれた。天正18年(

1590)

豊臣秀吉の関東攻めによって落城。

徳川家康の関東入国に伴い、

小笠原信嶺が城主となる。しかし、子の代で下総国の古河城に移封され廃城となった。

15:10 本庄実忠によって築かれた本庄城址

15:10 本庄実忠によって築かれた本庄城址

鳥居をくぐると、

本庄新八景の石碑が建ち、「歴史を今に伝える本庄城址の

城山稲荷神社」。ご神木の

城山稲荷のケヤキが立派。さすが県指定天然記念物だね〜。本庄城が築かれた頃に献木されたそうで、古木の貫禄で?サルノコシカケがいくつもできている。郷土かるた:

ほんじょうかるたの石碑にも「ケヤキの木歴史を語る城山稲荷」と刻まれている。

城山稲荷のケヤキ

城山稲荷のケヤキ

城山稲荷神社旧社殿鬼瓦

城山稲荷神社旧社殿鬼瓦

しかし残念なのが、ケヤキの根元に置かれている

旧社殿鬼瓦。昭和61年(1986)に立てられた案内板には「現在の社殿は天保15年(1844)6月再建」とあるけど、平成11年(

1999)に城山稲荷の社殿は解体された。瓦には桶川宿の

稲荷神社と同じ擬宝珠の神紋がかたどってある。

15:25 しっぽりと圓心寺

15:25 しっぽりと圓心寺

本庄城址の散策中は木が生い茂っていたので気がつかなかったけど、城を出ると、ありゃ、雨が本降りになっている! ガ━(゚Д゚;)━ ン !!! いよいよ傘を差してヨレヨレと歩く。

本庄駅入口交差点から1本手前の路地に圓心寺(えんしんじ)。天正年間(1573〜92)に開かれた。天明年間(1781〜89)に建てられたという円心寺の山門が市指定文化財で、ほんじょうかるたも「円心寺赤い山門そびえ立つ」。しっぽりと濡れてイイ感じ。

本庄駅入口交差点から2本目の路地に

開善寺。天正19年(

1591)本庄城主

小笠原信嶺が開いた寺で、

小笠原信嶺夫妻の墓が市指定史跡。しかし、ほんじょうかるたに「開善寺本庄城主の墓ここに」とあるのに、場所が分からない。境内の墓地を探しても分からない。(>_<)

15:40 小笠原掃部太夫信嶺公夫妻の墓

15:40 小笠原掃部太夫信嶺公夫妻の墓

あきらめて旧道に戻ろうとしたら、向かいの塀から宝篋印塔がニョキッ! ありゃ、向かいも墓地なのね。境内の墓地を一所懸命探しちゃった。そんなことなら、向かいの墓地にあるよと、やはり、開善寺の案内板を改善してほしい。…。しかし、さすがお殿様!一段高い場所に葬られていると思ったら、墓は古墳の上に築かれているというのでビックリ! 信嶺は慶長3年(

1598)52歳で没し、妻の久旺院は元和9年(

1623)に没した。

中央1丁目交差点から2本目の路地に県指定文化財の

市立歴史民俗資料館&市指定文化財の

田村本陣の門。門の横に本庄新八景「旧本庄警察と田村本陣の門」&ほんじょうかるた「皇女

和宮涙を誘う田村門」「明治の香り歴史民族資料館」が並んでいる。田村本陣には文久元年(

1861)降嫁のために下向した和宮が宿泊している。

15:50 田村本陣の門

15:50 田村本陣の門

歴史民俗資料館

歴史民俗資料館

歴史民俗資料館は明治16年(

1883)に建てられた

旧本庄警察署で、なかなかハイカラ。本庄市は古墳が多いようで、館内には多くの埴輪が展示してある。2階には本庄城祉推定図や本庄宿の地図が飾ってあり、本庄宿の地図を眺めると、うへ〜!本庄駅入口交差点を過ぎた辺りが

田村本陣跡&

内田本陣跡じゃん! 案内板や標柱はなかったと思うけど、傘を差して歩いていたので、集中力が落ちていたのかな? フツーに通り過ぎ…ってゆーか、本庄新八景やほんじょうかるたの石碑を建てているんだから、宿場施設の案内板や標柱も設置してほしいね〜。(T-T)

中央3丁目交差点から1本目の路地に

安養院。こちらも本庄新八景「若泉の霊域安養院」&ほんじょうかるた「羅漢様鎮座まします安養院」が建っている。文明7年(

1475)児玉党の一族・本庄雪茂の創建。

16:15 安養院総門

16:15 安養院総門

安養院本堂

安養院本堂

普寛上人の墓

普寛上人の墓

元は現在地より南西にある当時の富田村に、「安入庵」という名で営んだのがはじまり。しかし、水不足に悩まされたため、土地を探したところ、現在の地を発見して、安養院を開基したとある。その後は水不足に悩まされることもなく、周辺の人々から“若泉の荘”と呼ばれるようになったそう。

安養院本堂・山門及び総門が市指定文化財だけど、山門が解体工事中で残念。

本堂の奥…ってゆーか、道を1本挟んだ

普寛霊場に木喰

普寛上人の墓があり、市指定史跡。享和元年(

1801)故郷の秩父へ行く途中に、本庄宿の米屋弥兵衛宅で入寂。歴史民俗資料館で見た本庄宿の地図に「普寛上人入滅地」が載っていたけど、中山道を挟んでちょうど安養院の向かい。

市立図書館を過ぎたら高橋整形外科の角の路地を入る。駐車場にある猿田彦大神を横目に、明治8年(

1875)創業の

笹屋製菓舗。本庄市を代表するお菓子

くわつみ饅頭をお八つとして購入。

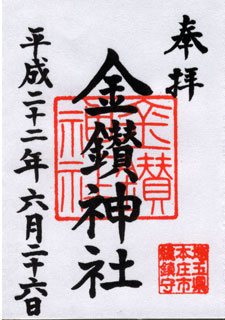

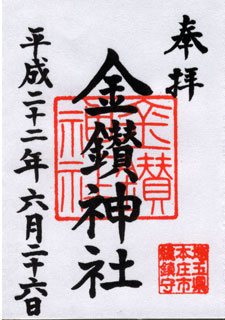

鬱蒼とした社叢の中に

金鑚神社

。鳥居の足下に、本庄新八景「本庄まつりと金鑚神社」&ほんじょうかるた「総鎮守金鑚神社の神迎え」が建っている。境内に入ってすぐ目につくのが、ご神木の

金鑚神社のクスノキ。県指定天然記念物。寛永16年(

1639)

小笠原信嶺の孫:忠貴が社殿改修の際に献木したもの。

16:45 金鑚神社のクスノキ

16:45 金鑚神社のクスノキ

拝殿@本庄金鑚神社の社殿

拝殿@本庄金鑚神社の社殿

本庄金鑚神社の大門

本庄金鑚神社の大門

本社は神川町に鎮座する式内社&武蔵国二宮の金鑚神社で、その遥拝宮として創建された。神川町の本社は御獄山をご神体としているので本殿がないけど、当社は本殿と拝殿を弊殿でつないだ権現造りの社殿が建っている。この権現造りの

本庄金鑚神社の社殿は市指定文化財で、

本殿は享保9年(

1724)、

拝殿は安永7年(

1778)、

弊殿は嘉永3年(

1850)に再建されたもの。極彩色の彫刻がキレイ。

本庄金鑚神社の大門も市指定文化財で、見事な彫刻が施されている。その他に、

カヤ・

金鑚神楽本庄組・ご神木のクスノキを植えた

小笠原忠貴建立祈願文などが市指定文化財で、お宝がいっぱ〜い。予定では境内でお八つにしようと思っていたけど、ベンチがないのであきらめ…ってゆーか、それ以前にまだお腹ポンポコリン。恐るべし、

六助うどん。(^-^;

金鑚神社を出ると、千代田3丁目交差点に

中山道本庄宿碑。交差点を右折すると国道462号。歩道には中山道六十九次の宿場…ってゆーか、日本橋から草津までのプレートがはめ込んであり、埼玉県内にある宿場だけが浮世絵になっている。う〜む、予算が足りなかったのかな? 『中山道分間延絵図』では、ちょうど交差点を右折したところに

木戸があり、これで本庄宿はおしまい。

17:05 千代田3丁目交差点の中山道本庄宿碑

17:05 千代田3丁目交差点の中山道本庄宿碑

一方、この千代田3丁目交差点を左折すると

藤岡道。

女街道(姫街道)とも呼ばれている脇往還。藤岡・富岡・下仁田を経由して、和美峠を越えて、沓掛宿の

借宿で中山道と合流する。こちらの道も歩いてみたいな〜。

17:10 雨の中ひっそりとした旧道

17:10 雨の中ひっそりとした旧道

絶滅危惧種ムサシトミヨを描いたマンホール

絶滅危惧種ムサシトミヨを描いたマンホール

千代田3丁目交差点を右折すると国道462号は

枡形になっていて、すぐ左折。今度は市道で、旧道らしい道幅が雰囲気イイね〜。ふと足下に目をやると、マンホールに魚が描かれている! 巣も描かれているので、水草で巣を作って子育てをする

ムサシトミヨだ! 世界で

熊谷市にしか生息していない絶滅危惧種で、県指定天然記念物になっているけど、昔は本庄市内にも生息していたんだね〜。さっきの

安養院が“若泉の荘”と呼ばれていたように、あちこちで若泉がボコボコと湧いていれば、ムサシトミヨも安心して棲めるんだけどね〜。

旧道部分は短くて、すぐにまた県道392号に合流。くりたストアー屋でPET茶を購入。丁字路の角に

馬頭観音。「交通安全」と刻まれているのでよく見ると、平成7年(

1995)製で新しい! 普段目にする馬頭観音は江戸時代に作られたものばかりだけど、交通事故でもあったのかな? 合掌。

17:25 平成生まれの馬頭観音がポツン

17:25 平成生まれの馬頭観音がポツン

ケーズデンキ屋のある名前のない交差点から大字が「万年寺」。ケーズデンキ屋を過ぎた筋違いの十字路が

追分。右は

三国街道で、例幣使街道の玉村宿を経由して渋川宿で高崎宿からの三国街道と合流する。左は児玉宿や藤岡市の鬼石

(おにし)宿に通じる旧道。この追分に

万年寺一里塚があったけど、気がつかずスルーしてしまった。(+_+) 追分なので道標でもあれば喜ぶんだけど…。そんなわけで、万年寺一里塚跡から300mほど過ぎたところの写真を貼っておきます。(^-^;

万年寺一里塚跡から300mほど過ぎたところ(^-^;

万年寺一里塚跡から300mほど過ぎたところ(^-^;

蛇行した旧道を進むと上里町。「上里」というと、思い浮かぶのは関越自動車道の上里SA。群馬・新潟方面にスキーに行く時によく利用したな〜。懐かし〜。

17:35 懐かしい「上里」という響き

17:35 懐かしい「上里」という響き

17:45 モッコリと浅間山古墳

17:45 モッコリと浅間山古墳

左手に町指定文化財の浅間(せんげん)山古墳がモッコリ。円墳の中腹に祠の浅間神社が鎮座。その横に横穴があるのでのぞいてみると、石室の入口に土嚢が積まれている。石組みがキレイ。

泪橋の欄干

泪橋の欄干

浅間山古墳のはす向かいに

泪橋跡。助郷制度が苛酷で、この付近の住民が石神村にあった泪橋に憩って、家族を偲び、身の儚さを嘆じて、涙したそうだ。欄干の幅を見ると、ずいぶん細い小川のようなので、そんな小っちゃい橋のたもとに村人が集って涙している図は、ホントに人生って儚いという気持ちになって凹む…。

さらに蛇行した旧道を進む。17:55神保原駅の入口となる丁字路で本日の旅は終わり。何の変哲もない丁字路…ってゆーか、

神保原村道路元標が電柱に寄り添うように建っている。さて、3代目の喜多さんが仕事の関係でスケジュール合わせが難しくなったということで、残念ながら今回の旅で最後。長きにわたりお疲れさまでした&今までありがとう。(T-T) 道中で食べ損なったお八つ:

笹屋製菓舗屋のくわつみ饅頭は電車の中でいただきました。

くわつみ饅頭

くわつみ饅頭

5本指ソックス♥デビュー

5本指ソックス♥デビュー

前回の熊谷宿の巻で久しぶりに

足にマメができたので、対策として5本指の靴下を履きました。足の皮が薄いのか?東海道歩きの時はしょっちゅうマメができて、何度も痛い思いをしています。対策としては、水ぶくれに針を刺して水を抜いて、化膿止めを塗って絆創膏をペタッ。泊まりでも翌日痛みを抑えて何とか歩けていました。

京街道歩きの教訓で調べたら、足が汗かいて靴の中で滑ってマメができるそう。しばらく靴下を履き替えることにしたけど、ちょっと面倒。最近5本指靴下がイイと知って試したところ、今回マメができてない! YATTA!\(^-^)/

その後平成31年(2019)に五街道を踏破しましたが、5本指ソックスのおかげで一度もマメはできていません。5本指ソックスおすすめです。

Copyright (C) 2010 TORAZOU, All Right Reserved.

熱々のカレーうどん@六助うどん

熱々のカレーうどん@六助うどん

14:50 傍示堂一里塚跡(画像は右カーブからちょっぴり過ぎたところ)

14:50 傍示堂一里塚跡(画像は右カーブからちょっぴり過ぎたところ)

14:55 庚申塔を含む石仏群

14:55 庚申塔を含む石仏群

15:00 街路灯のある風景

15:00 街路灯のある風景

15:10 本庄実忠によって築かれた本庄城址

15:10 本庄実忠によって築かれた本庄城址

城山稲荷のケヤキ

城山稲荷のケヤキ

城山稲荷神社旧社殿鬼瓦

城山稲荷神社旧社殿鬼瓦

15:25 しっぽりと圓心寺

15:25 しっぽりと圓心寺

15:40 小笠原掃部太夫信嶺公夫妻の墓

15:40 小笠原掃部太夫信嶺公夫妻の墓

16:15 安養院総門

16:15 安養院総門

安養院本堂

安養院本堂

普寛上人の墓

普寛上人の墓

。鳥居の足下に、本庄新八景「本庄まつりと金鑚神社」&ほんじょうかるた「総鎮守金鑚神社の神迎え」が建っている。境内に入ってすぐ目につくのが、ご神木の金鑚神社のクスノキ。県指定天然記念物。寛永16年(1639)小笠原信嶺の孫:忠貴が社殿改修の際に献木したもの。

。鳥居の足下に、本庄新八景「本庄まつりと金鑚神社」&ほんじょうかるた「総鎮守金鑚神社の神迎え」が建っている。境内に入ってすぐ目につくのが、ご神木の金鑚神社のクスノキ。県指定天然記念物。寛永16年(1639)小笠原信嶺の孫:忠貴が社殿改修の際に献木したもの。

本庄金鑚神社の大門

本庄金鑚神社の大門

17:05 千代田3丁目交差点の中山道本庄宿碑

17:05 千代田3丁目交差点の中山道本庄宿碑

17:10 雨の中ひっそりとした旧道

17:10 雨の中ひっそりとした旧道

絶滅危惧種ムサシトミヨを描いたマンホール

絶滅危惧種ムサシトミヨを描いたマンホール

17:25 平成生まれの馬頭観音がポツン

17:25 平成生まれの馬頭観音がポツン

万年寺一里塚跡から300mほど過ぎたところ(^-^;

万年寺一里塚跡から300mほど過ぎたところ(^-^;

17:35 懐かしい「上里」という響き

17:35 懐かしい「上里」という響き

17:45 モッコリと浅間山古墳

17:45 モッコリと浅間山古墳

泪橋の欄干

泪橋の欄干

くわつみ饅頭

くわつみ饅頭

5本指ソックス♥デビュー

5本指ソックス♥デビュー